露出のお話 #2

露出の決定は、撮影者自らが意図をもって行うことが写真撮影の基本です。

時間がかかっても諦めずに努力してください。。

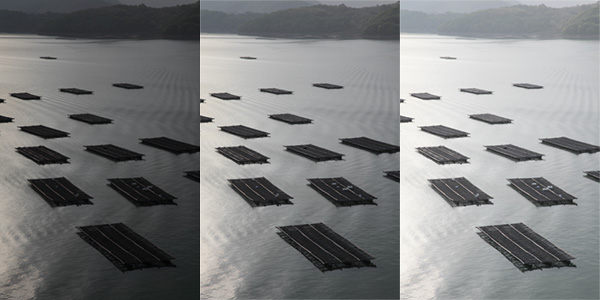

例ですが、上の三枚の写真どう思いますか?

センターがカメラ任せのAE(自動露出)で撮影したものです。左がそれよりも一段暗く(アンダー)、右は一段明るく(オーバー)に撮影(現像)したものです。

見る側にとっては良い悪い、正解間違い、はありません。撮影者が伝えたかったことが伝わるかどうかです、最終的にはどれがスキかということになります。しかし撮影者においてはそれではまずいのです。見る人に伝わるかどうかは別として、

- カキイカダを撮影したかったのならば右の写真を、

- 海の様子と奥の陸地の状況を撮りたかったのならば中央の写真を、

- 海の波模様を撮りたかったのならば左の写真を、

撮影するべきなのです。

拙い例ですが、要はカメラ任せで「綺麗に」撮れただけで満足していては全く面白味が無い、ということを知っていただきたいのです。

露出は「明るさ」を決定するものです。明るさによって、どの部分が目立つようになるか、スポットライトを当てられるか、ディテイルを描写できるかが変ってきます。撮影者の意図を表現するのに適切な明るさで仕上げるべきなのです。

適正露出は、撮影者の意図によって変ります。

この露出の設定(明るさの決定の操作)を撮影の現場で適切に行っておくことが出来れば一番よいのですが、なかなかそうは行きません。慣れないうちは、2/3 段階で3枚くらいブラケッティングで撮っておく(段階的に露出を変えて撮影することをブラケッティング撮影といいます)か、自宅に帰って現像ソフトで調整することになります。

このように技法的にはいくらか救済手段はあるのですが、一番やっかいなのは撮影者本人がなんとなく撮ってしまっていることです。目的を明確にせずに撮っていたら、露出なんて決めようがなく、だから適当な露出設定で撮影して仕上げてしまうことが非常に多いのです。

かくいう私も、「とりあえず撮っておこう、帰宅してから調整しながら後付の理由でも探そう」ということが比較的多いのです。こんなことをしていては本当はいけないのですが、「わかっちゃいるんだけど・・・」というのが本音です。知識としては知っておくべきですが、遊びでやってるんだから、あまり堅いことはいわない(出来ないのを咎めることはしない)でおきましょう。

では次の例はいかがでしょうか?、

上から、+1.0EV、0EV、-1.0EV です。 解説は行いません、一段の露出の差が表現を変えるということを理解していただければOKです。

「露出の決定は自ら意図を持って行うべきだ」ということを、知りましょう。

- 作者: GOTO AKI,小林哲朗,高椋俊樹,武井伸吾,竹本りか,田中達也,萩原俊哉,ルーク・オザワ

- 出版社/メーカー: インプレス

- 発売日: 2015/03/06

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る